¿Cómo se pueden acercar los resultados de las pruebas estandarizadas a la práctica pedagógica? Ésa fue la interrogante que motivó a Gabriel Sánchez Pinilla, estudiante del Magíster de Psicología Educacional de la EPUC, a diseñar un dispositivo lúdico que permita que indicadores de pruebas externas se puedan traducir en mejoras de prácticas educativas en el aula. Un trabajo que ha estado desarrollando en su tesis, dirigida por el profesor Christian Sebastian, el cual fue presentado en las XXII Jornadas Internacionales de Psicología Educacional realizadas en la ciudad de Valparaíso. Instancia en la cual otros miembros del Laboratorio de Aprendizaje y Construcción del Conocimiento a lo Largo de la Vida (LACCOV) participaron con ponencias en las que abordaron temáticas como el pensamiento epistémico y la argumentación.

La introducción de indicadores a través de pruebas externas no siempre contribuye directamente al mejoramiento de las prácticas educativas. Ése es el escenario que quiere revertir Gabriel Sánchez Pinilla, estudiante del Magíster en Psicología Educacional, a través de su tesis “Análisis de expectativas docentes en el uso de un dispositivo lúdico para el uso de reportes de evaluaciones externas en la toma de decisiones pedagógicas para promover aprendizaje”. Un trabajo dirigido por el profesor Christian Sebastián, que busca acercar las pruebas estandarizadas a la práctica pedagógica a través del diseño de un dispositivo lúdico.

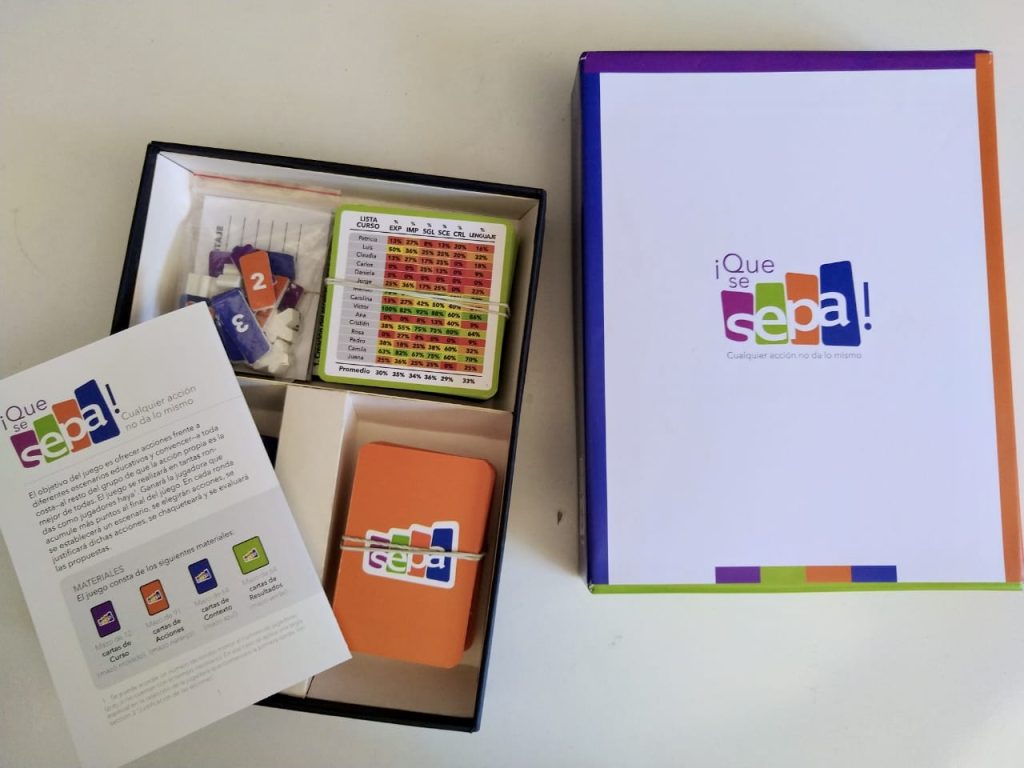

El estudio se propone indagar en los efectos de disponer y gestionar la deliberación a través de la contra argumentación, en el contexto de la formación de profesores en situación de trabajo. “¡Qué se sepa! Cualquier acción no da lo mismo”, es un juego diseñado en el Laboratorio de Aprendizaje y Construcción del Conocimiento a lo largo de la Vida (LACCOV), que el año 2022 fue probado en la Escuela Santiago de Guayaquil de la comuna de Huechuraba, que dispone de un escenario ficticio con un reporte de una prueba externa. En grupos de cuatro o cinco profesores, los jugadores deben proponer acciones pedagógicas frente a distintos escenarios educativos. Además, deben ser capaces de convencer -a toda costa- al resto del grupo que su propuesta es la mejor y la más pertinente para abordar la problemática planteada; mientras que los “chaqueteros” buscarán criticar y debilitar las justificaciones de las acciones pedagógicas propuestas. Las acciones mejor justificadas recibirán más puntaje y ganará quien haya obtenido más puntos en total.

“El problema que vimos es que las pruebas que se aplican no se usan para mejorar aprendizaje o discusiones pedagógicas. Y la idea es que los profesores utilicen esa información, no como algo impuesto. El juego posibilita la conversación para discutir distintas acciones posibles ante un resultado que es muy similar a los reportes que ellos reciben. El grupo juega en un escenario aleatorio conformado por una tarjeta de curso (entre 1° básico y 4° medio), una tarjeta de contexto organizacional y una de resultados ficticios. Entonces ellos deben discutir respecto a cuál sería la mejor acción pedagógica en ese escenario ficticio que genera el juego”, dice Gabriel Sánchez. Una dinámica que al ser testeada en cuatro sesiones en la Escuela Santiago de Guayaquil mostró interesantes resultados que fueron presentados en las XXII Jornadas internacionales de Psicología Educacional desarrolladas en la ciudad de Valparaíso.

“Lo interesante que pasó es que los profesores cambian harto su percepción respecto a estas pruebas. Nosotros hicimos una entrevista semiestructurada previa a las cuatro sesiones de juego y una posterior, preguntándoles respecto a la expectativa, valoraciones y utilidad de estos reportes. Y lo que encontramos es que en algunos profesores hay un cambio significativo en la percepción. Señalan que ahora sí pueden entender un reporte y que ahora se sienten mucho más capacitados para discutirlo”, afirma el estudiante de magíster.

“Si soy sincera creo que tengo mejores herramientas, porque a partir del juego yo pude interactuar, pude escuchar también a los demás profesores” o “sí, me siento un poco más capacitada y como que me abrió un poco más mi mente después de los juegos”, son algunas de laa apreciaciones que se pudieron recoger después de las sesiones de juego. Un trabajo que permitió comprobar que el disponer conversaciones en donde se intencione explícitamente la contraargumentación, en un espacio protegido como el juego de mesa, y sin presencia de un facilitador experto, puede acercar de mejor manera los reportes de pruebas formativas estandarizadas al educado y responsable de la toma de decisiones pedagógicas.

De acuerdo al estudiante del magíster en Psicología Educacional de EPUC, el disponer de un espacio para la discusión no siempre es fácil, ya que muchas veces la sobrecarga de trabajo hace que los profesionales de la educación tengan poco tiempo para juntarse entre todos y reflexionar sobre los resultados obtenidos. “El colegio tiene tantas tareas y demandas que finalmente hay que resolver y lo que hacen generalmente los profesores o jefes de la unidad es llevar los informes o reflexiones lo más sintetizadas posibles. Porque el profesor tiene que atender miles de problemas y es una inversión de tiempo que no tiene. Entonces, les entregan los resultados ya analizados, casi como con las medidas pedagógicas abordadas. Los profesores sólo dicen sí a lo que se les propone. Y eso es lo que quiere revertir este juego, ya que dispone de discusiones que no se dan habitualmente en el colegio. Discusiones centradas en datos. Discusiones donde el conflicto o la discusión no está mirada desde un lugar negativo. Es decir, sabemos que cuestionar a un colega efectivamente puede elevar la tensión en la convivencia, pero este dispositivo al ser un juego, en el que jugamos con una realidad ficticia, hace que esa discusión no sea mirada negativamente. De alguna manera se dispone de maneras de conversar que no son habituales en el colegio”, señala respecto al trabajo presentado en el encuentro desarrollado en Valparaíso.

Una experiencia nueva para Gabriel, quien por primera vez participó de una instancia en que tuvo la oportunidad de mostrar su investigación. “Si bien el año pasado había participado, no me había atrevido a presentar. Fue una muy bonita experiencia. Creo que muchas veces uno tiene la percepción de que lo que uno hace como aporte a la comunidad científica no es tan significativo respecto a otras trayectorias académicas, pero es importante empezar a tener un training respecto a estas presentaciones. Cuando estamos insertos en el mundo laboral, a veces hay poco espacio para pensar con el tiempo que tiene uno cuando está en formación, y creo que estas jornadas permiten enriquecer esa reflexión. Ver la mirada de cómo la ciencia y la comunidad científica lo está abordando y ver también cuál es el aporte de uno respecto a eso. Por último, creo que fue un desafío el atreverse y quitarse un poco el miedo al fracaso. Parte del desarrollo científico también está en el hecho de no tener la certeza de que va a salir perfecto o que te van a felicitar o que lo que estás haciendo está bien”, comenta.

Un espacio de enriquecimiento

Pero Gabriel no fue el único representante del Laboratorio de Aprendizaje y Construcción del Conocimiento a lo Largo de la Vida (LACOVV) en el encuentro que reunió a especialistas, académicos, estudiantes y profesionales de la educación Latinoamericana. Durante la jornada en la que se intercambiaron experiencias en miras a los desafíos educativos actuales se exhibieron paneles, pósters y ponencias, entre las que se encuentran las presentadas por el equipo que componen los integrantes de la EPUC.

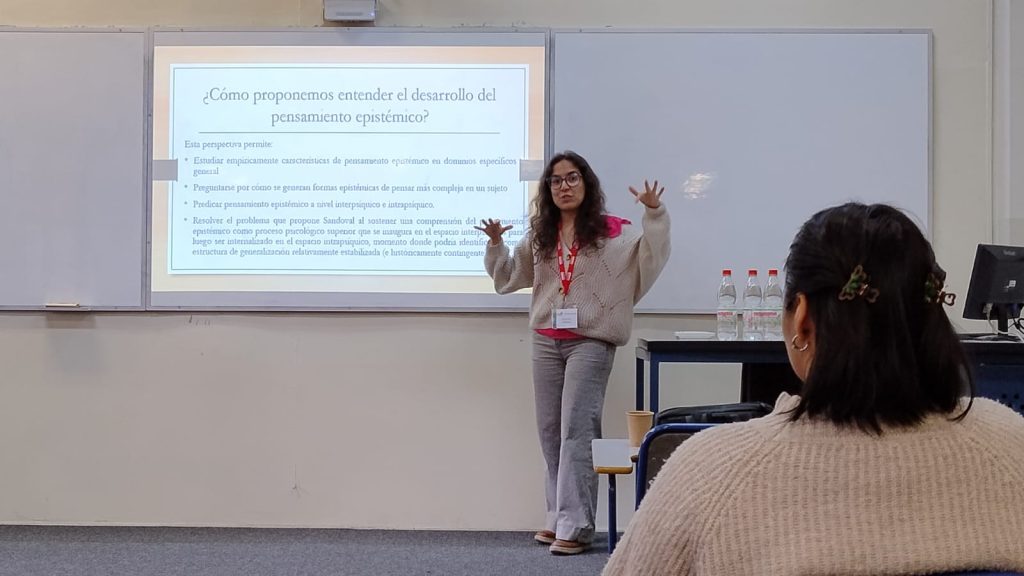

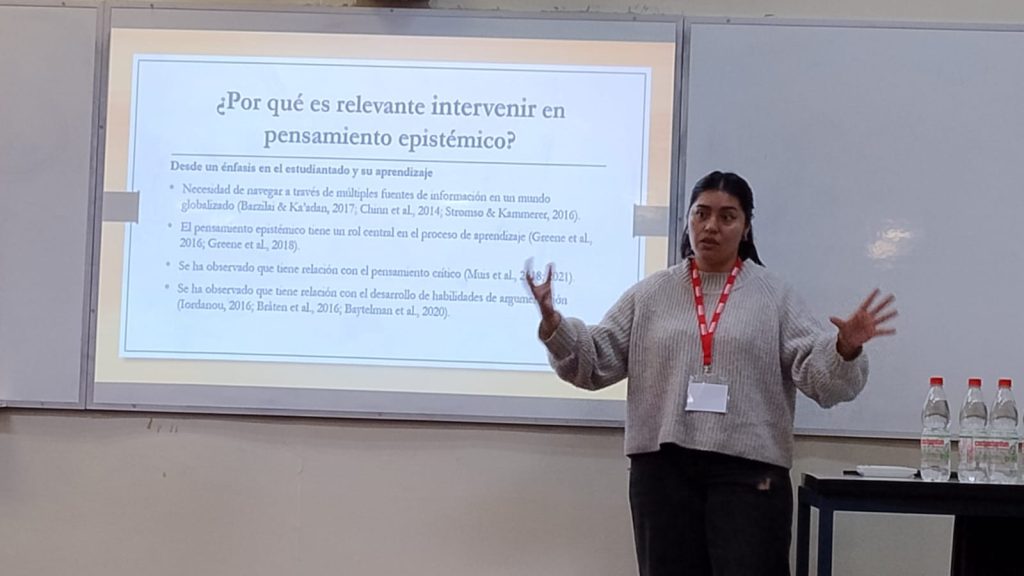

“Nada más práctico que una buena teoría: una propuesta piagetano-vygotskiana para entender el mecanismo de cambio del pensamiento epistémico y promover su desarrollo”; “¿Qué quiere decir que el pensamiento epistémico se desarrolle? Una caracterización procesual del cambio epistémico”; y “¿Cómo justificamos el conocimiento? La argumentación como clave del desarrollo del pensamiento epistémico en docentes” fueron los tres trabajos presentados por los académicos EPUC Christian Sebastián, María Rosa Lissi, Macarena Sanhueza, junto a los estudiantes del Magíster en Psicología Educacional Vicente Cáceres y Jazmín Coli.

Una participación que da cuenta del activo trabajo desarrollado por la iniciativa que busca investigar los procesos de aprendizaje humanos, desde la perspectiva de la psicología del desarrollo. Una mirada que, de acuerdo al profesor Christian Sebastian, implica dos aspectos importantes. “Primero, no situar o no definir a priori un momento de la vida donde se debe estudiar el aprendizaje. Esto es en todos los momentos. Y segundo, que este enfoque está dado por la idea de que los procesos psicológicos ligados y articulados, de algún modo, en el aprender, se desarrollan. Entender el aprendizaje humano como un proceso en desarrollo constante a lo largo de la vida. Y esa idea de construcción del conocimiento, que nos sitúa explícitamente dentro de la tradición constructivista en ciencias humanas, y en particular en psicología, marca de alguna manera el enfoque epistemológico con el cual trabajamos. Nos abre un montón de perspectivas, ya que no es solo aprendizaje en la escuela, ni en contextos formales. Tampoco es solo el estudio de procesos cognitivos, sino que también lo es de aquellos afectivos, sociales, interaccionales y culturales. Por lo mismo, el espectro de temas que potencialmente podemos abarcar es súper amplio”, explica.

Una mirada que quisieron transmitir en este encuentro desarrollado en la V Región. “Yo creo que fue un espacio muy interesante en términos de ver la riqueza y diversidad de perspectivas. Creo que tenemos distintas maneras de hacer las cosas, distintas maneras de hacer psicología educacional. Creo que es relevante esas conversaciones, abriendo puentes. Y ahí se dan estos espacios con colegas de distintas universidades, con las que además hemos trabajado en otras oportunidades. Eso es bien potente, porque yo diría que es un espacio bastante único, en el que no solo se encuentran investigadores, sino que es un encuentro de profesionales de la psicología educacional”, señala la profesora Macarena Sanhueza.

La convivencia de los espacios educativos y cómo ésta se vio tensionada con la llegada de la pandemia fue parte de las discusiones que se desarrollaron en el encuentro. “También el cómo construir comunidades y espacios más saludables. Espacios que sean también democráticos, que promuevan el involucramiento cívico, que promuevan bienestar, en un sentido amplio. Que incluyan el pasarla bien, sin olvidar los aprendizajes; no como un extra o como algo que es independiente de lo otro. Nosotros probablemente estamos más en esa línea, la de los aprendizajes escolares, entendidos no como en vez de la salud mental, o en vez de la comunidad. No hay que escoger. Y eso es algo que rescato de este Congreso, esa multiplicidad de miradas en relación al tema”, afirma Christian Sebastián.

_________________________________

Texto: Andrea Fuentes Uribe, Comunicaciones Psicología UC

Fecha: 27-01-2025

Regina Funk

Regina Funk Verónica Monreal

Verónica Monreal María Paz Tagle Coeymans

María Paz Tagle Coeymans Ana María Solis

Ana María Solis Ximena Muñoz Hagel

Ximena Muñoz Hagel Juan Cristóbal Cox

Juan Cristóbal Cox Claudia Araya

Claudia Araya Mario Villena

Mario Villena